2019年的一部电视剧《长安十二时辰》火遍朋友圈,小编曾读过原著,一读上瘾,在一周内刷完了上下两部,仍回味在心。

读此书,始于精彩悬疑的故事情节,迷于细致华丽的描绘辞藻,叹于百转千回的剧情走向,终于不甚完满的唏嘘结局。

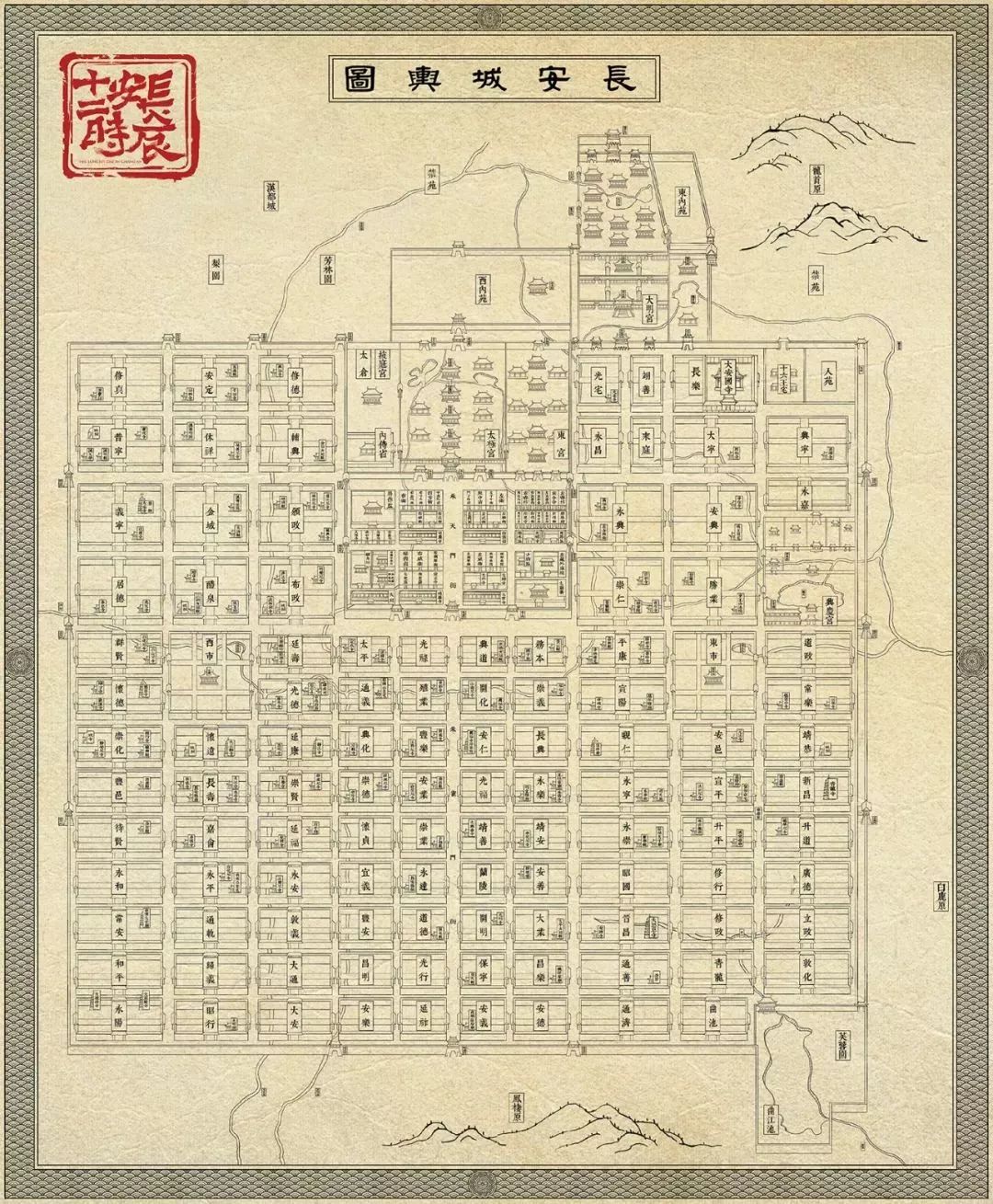

但最令城市规划专业出身的小编叹为观止的,是作者对唐长安城的详细描绘。

通过对生活在城中的各色人物描写,他将冰冷砖石建造的城市变得充满生机,仿佛能听得到沿街商贩叫卖的声音,闻得到飘来的阵阵食物香味,看得到身着各色民族服饰的人们接踵摩肩。

作为中国古代城市规划营造思想的集大成者,唐长安城一直被规划专业作为教科书来学习,于是小编突然想到,从中国传统的城市规划理论的角度试着对长安城进行解读,同时,对照虽非都城但也颇具特色的三镇江城,带大家一览历史上的武汉城市规划,也许能从一个全新的角度让大家了解武汉。

城市选址

“高勿近旱而用水足,低勿近水而沟防省。”

——《管子·乘马篇》

中国许多著名的古代城市都与水息息相关,并与水有着若即若离的关系,唐长安城也不例外。

唐长安城选址于汉长安城东南,龙首原以南。除龙首原外,长安城地形呈东南高、西北低。长安周边主要水系有八条,因此有“八水绕长安”之说。它们在西安城四周穿流,均属黄河水系。

西安城市区位示意图(图片来源:网络)

再回过头来看看武汉吧。

武汉筑城历史起源于3500年前的盘龙城,但真正形成城市雏形并延续至今的,却是作为跨江而建的“三镇”形式。

古代的武汉并不是一个传统意义上的完整城市,在历史上的形成时序为江北(汉阳)先于江南(武昌),而汉口在明代以前,不过是毗连汉阳的一个水曲荒洲,因此,在明代以前,所谓“武汉”,乃是武昌、汉阳两地的合称。

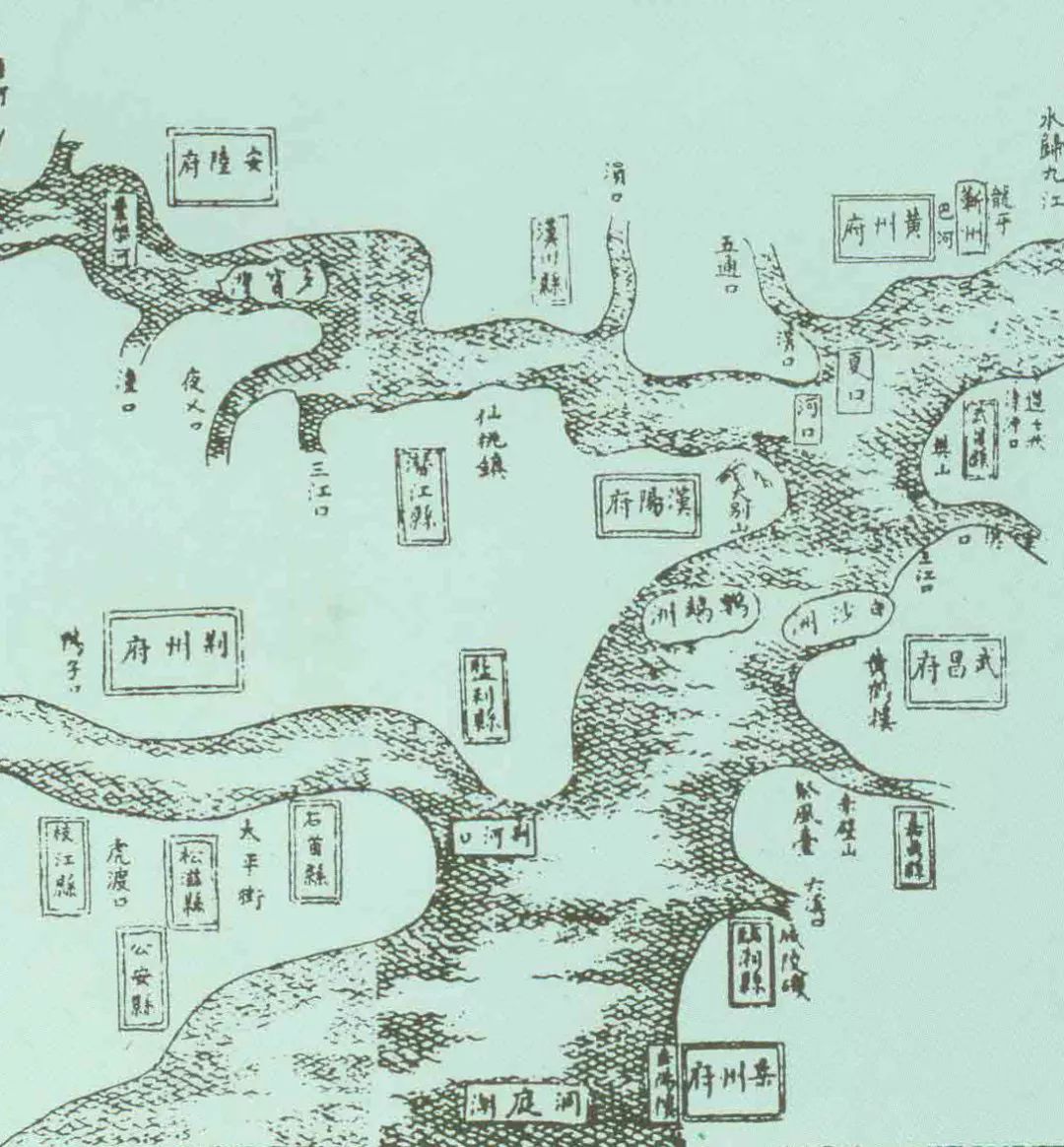

元代武昌、汉阳均属湖广行省,鄂(武昌)汉(汉阳)并称,是为双城。元代诗人余阙在诗中把武昌、汉阳称为“双城”,显示了武昌、汉阳由单称到合称的趋势。

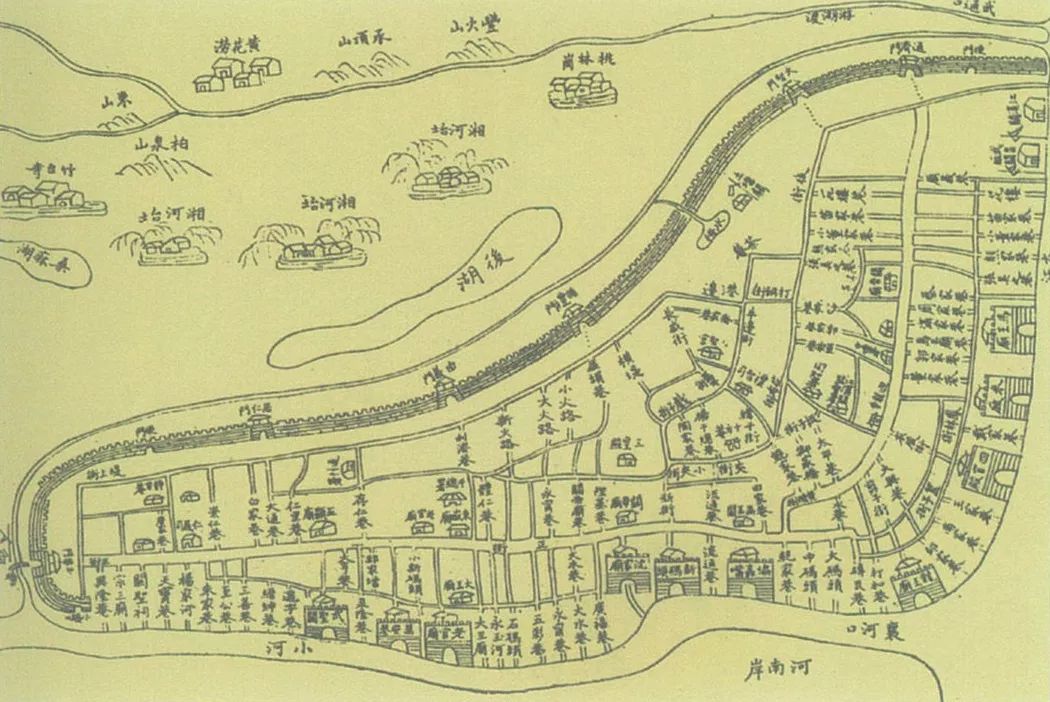

武汉三镇区位示意(引自1733年《湖广通志》)

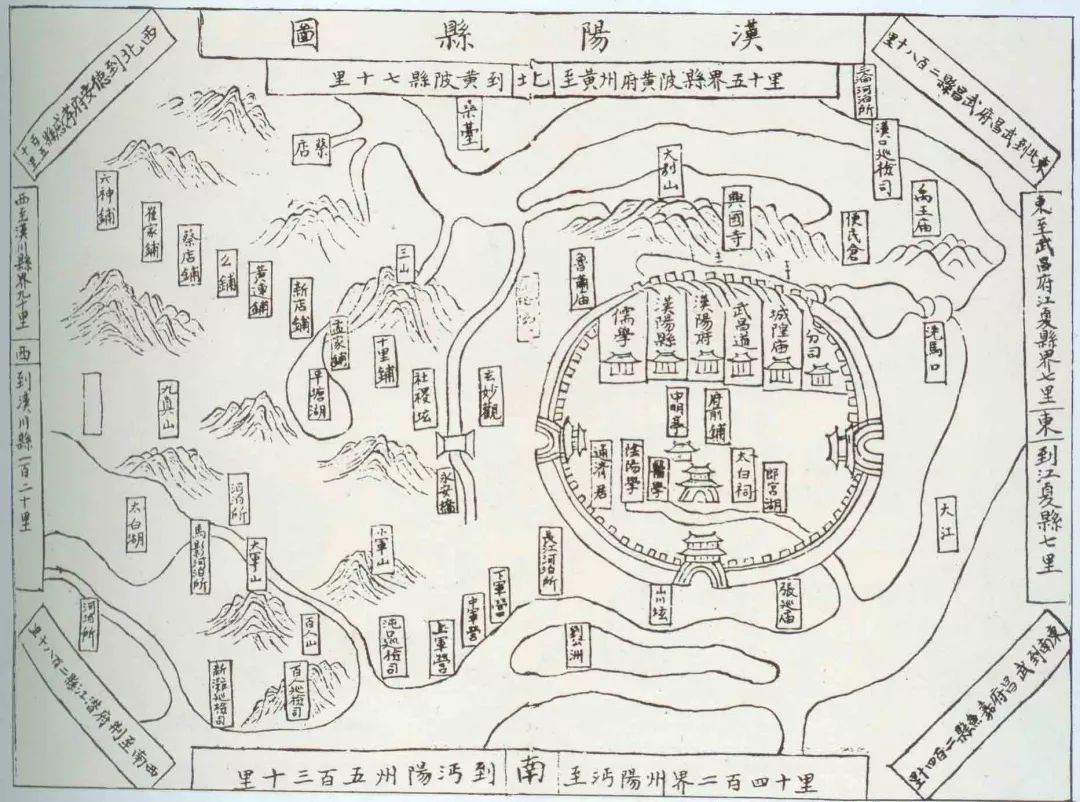

古代的城市选址也会讲究“依山傍水”,从古代汉阳县的选址来看,北靠大别山,东临长江,南至汉江,西面也是重重叠叠的是山丘和河流,也可谓是“风水”绝佳了。

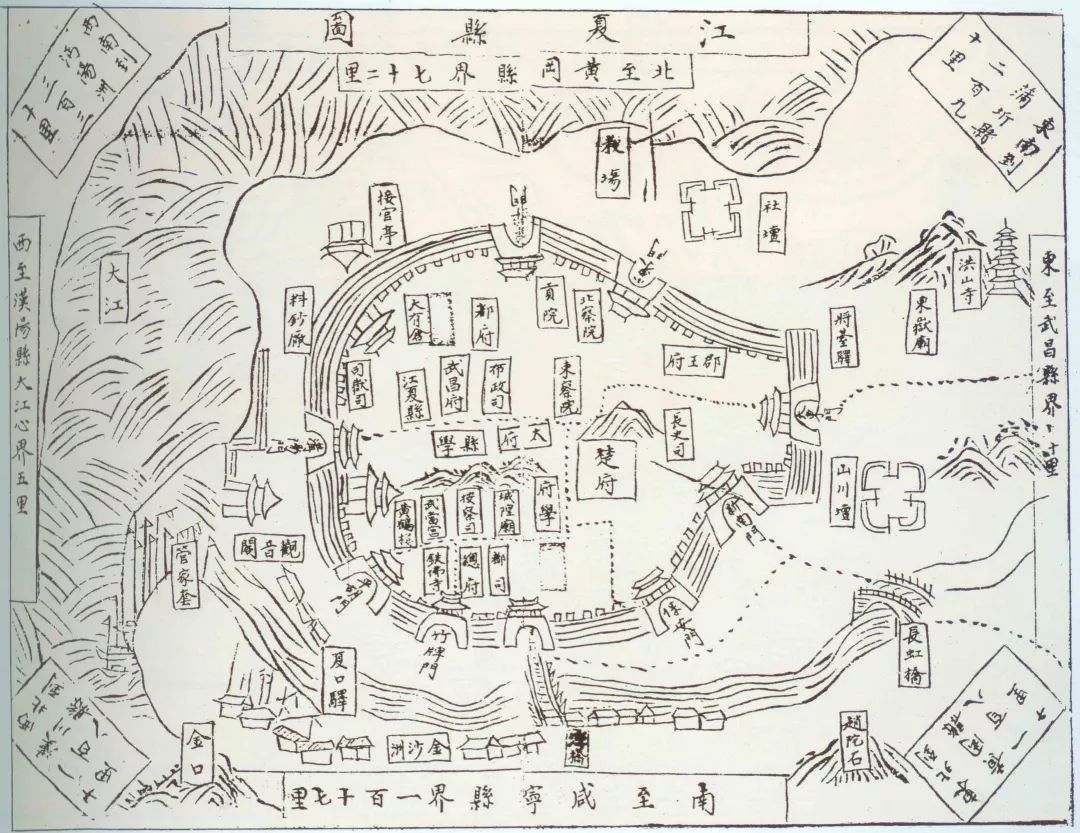

汉阳县及周边区域(引自1521年《湖广图经志》)

而武昌府城选址在《黄鹄山志·头陀寺碑文》中也有描述“南则大川浩瀚,云霞之所沃荡。北则层峰峭成,日月之所迴薄。西眺城邑,百雉纤馀;东望平皋,千里超忽。信楚都之胜地也。”

02

空间格局

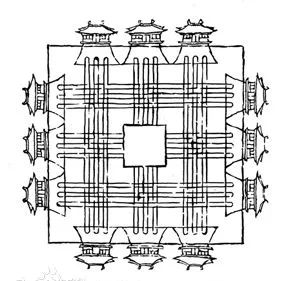

匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》

周王城布局示意图(图片来源:网络)

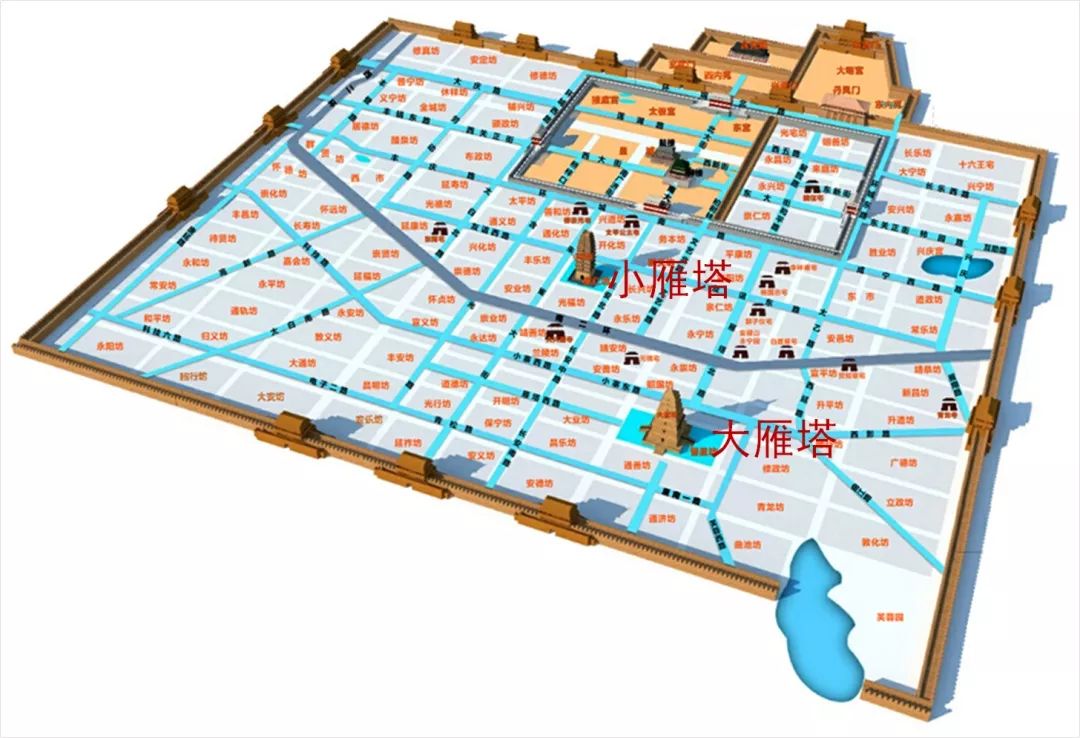

《周礼·考工记》所确立的城市形制在中国古代城市尤其是都城的建设中得到了重视。但从对长安城遗址的发掘来看,其布局也未完全按照《考工记》的形制进行。

古长安城布局示意图(图片来源:网络)

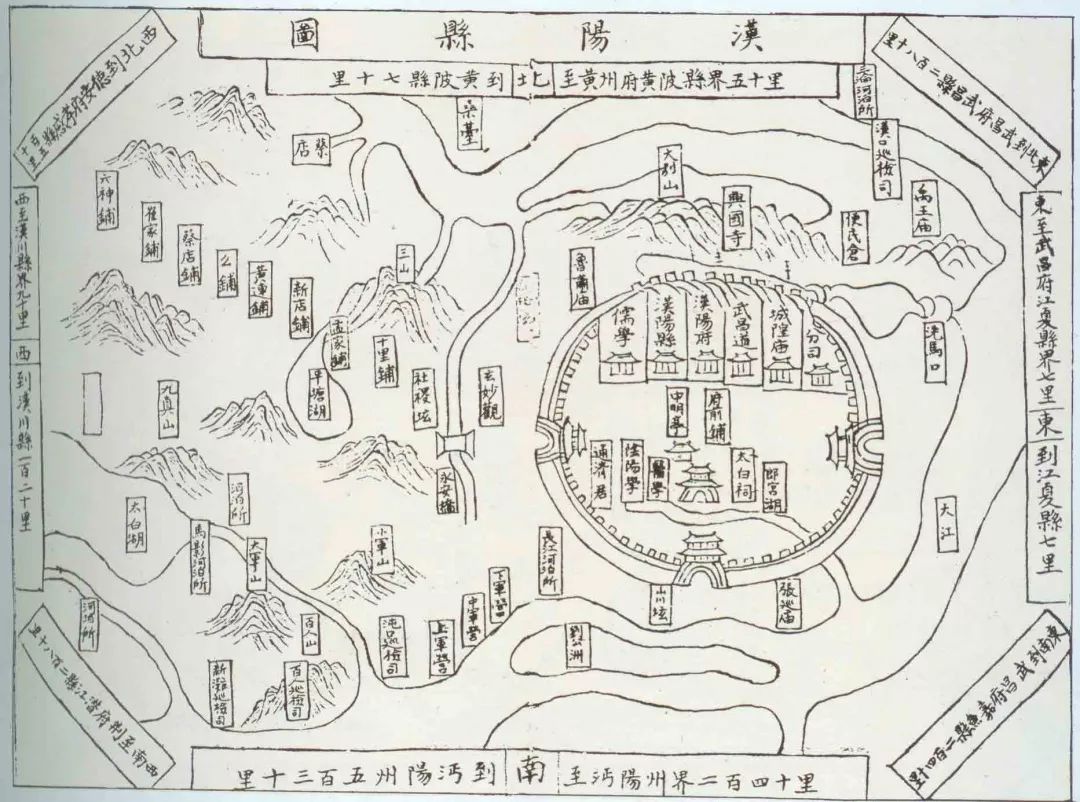

而历史上的汉阳、武昌并不是一国都城,因此在空间格局上没有唐长安城那么复杂,但也是“麻雀虽小五脏俱全”。同时,由于地理条件较为复杂,城市的布局也是因地就势。

以武昌府城为例,《考工记》提出的城市范本有九个城门,武昌府城都有,但九个城门并不是方方正正布局在东南西北四个方向,而是顺应地形地势来布局,呈现南多北少的态势,大约与当时的城市侧重西南方向的对外交流有关。

在城市西南侧有夏口驿,并连接金沙洲,观音阁也临江而立,分明是一派繁荣的港口景象。城市的北面则是教场,是旧时操练和检阅军队的场地。

武昌府城及周边区域(引自1521年《湖广图经志》)

在《考工记》的描述中,城内应该有“左祖右社”,即在城市中西侧布局“社稷”(古代帝王、诸侯所祭的土神和谷神),东侧布局“祖庙”(供祀祖先的宫庙)。

而在武昌府城中,社坛移到了城市北侧,同时设了山川坛(汉阳县也是如此),布局可谓灵活多变。

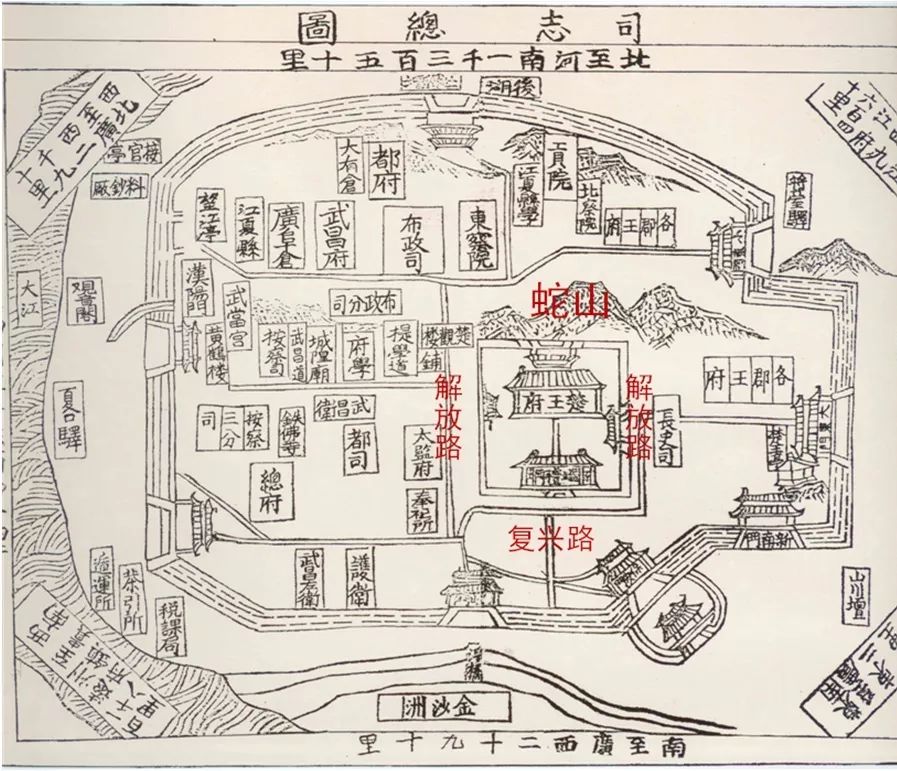

再来看看城内,明代的武昌府城围绕楚王府进行建设,楚王府选址在城中最好的位置,它背靠蛇山,坐北朝南,南抵大朝街(今复兴路),西抵长街(今解放路)。东抵阅马场。东西宽两里,南北长四里,正门在今紫阳路武汉大学人民医院一带,称“镇楚门”。

在楚王府周围,布局了长史司、各郡王府、太监府等,似乎在拱卫楚王。而更远一点的西侧和北侧布局了其他各类公共设施,如民政管理部门布政司,各级政府机构武昌署衙门、江夏县署,教育设施府学、贡院,军事领导机构都司,宗教场所城隍庙等。

小编自绘(底图为1521年《湖广图经志》)

另外,武昌府城由于其独特的地理环境,形成了颇具特色的景观风貌。

陆游在《入蜀记》中写道蛇山“缭绕为伏蛇,……州治及漕司皆依此山”。蛇山因横亘城内,“蜿蜒磅礴,拔地倚天,耸翠如屏,浮青满郭,实一城诸山之主”。

武昌城的风景面貌以蛇山为界分为南北2部分,蛇山之北有凤凰、胭脂和崇府3座小山,环境较为幽秀。而蛇山之南仅有梳妆台、梅亭山、黄土坡等少量残山、坡地,但因有长湖、墩子湖、歌笛湖和司湖等湖泊而视线开阔,呈现出开朗的城镇风景景象。

PS:在武汉规划展示馆就有明武昌城的复原模型,如果大家有兴趣,可以前往实地体验~

明武昌城复原模型(现藏于武汉规划展示馆)

03

城市道路体系

唐长安东西走向有14条街道,南北走向有11条街道。其城市道路交通体系也较为复杂,又由于其承担了首都功能,道路适应相应功能及活动要求,等级较多,大致分为四个等级。

比如第一等级的朱雀大街,是一条宽阔恢宏的南北通衢大道,整个长安城的南北轴心。

“这是天子御道,老百姓只能沿指定的九个路口横穿,不能越线,也不许快跑。这条复道,并非一成不变的直线。每隔二百步,道路会忽然变宽一截,向两侧扩开一圈空地,唤作跸口。这样当天子的车驾开过时,沿途的巡兵和杂役能有一个地方闪避、行礼,也方便其他车辆相错。如果有人在天空俯瞰笔直的整条复道,会发现它身上缀有一连串跸口,像一条绳子上系了许多绳结。”

而历史上的武汉,一是由于并非都城,对规整的轴线对称等并没有严格的要求;二是自古以来水系众多,地形多变,城市道路呈现较为自由的分布形式。

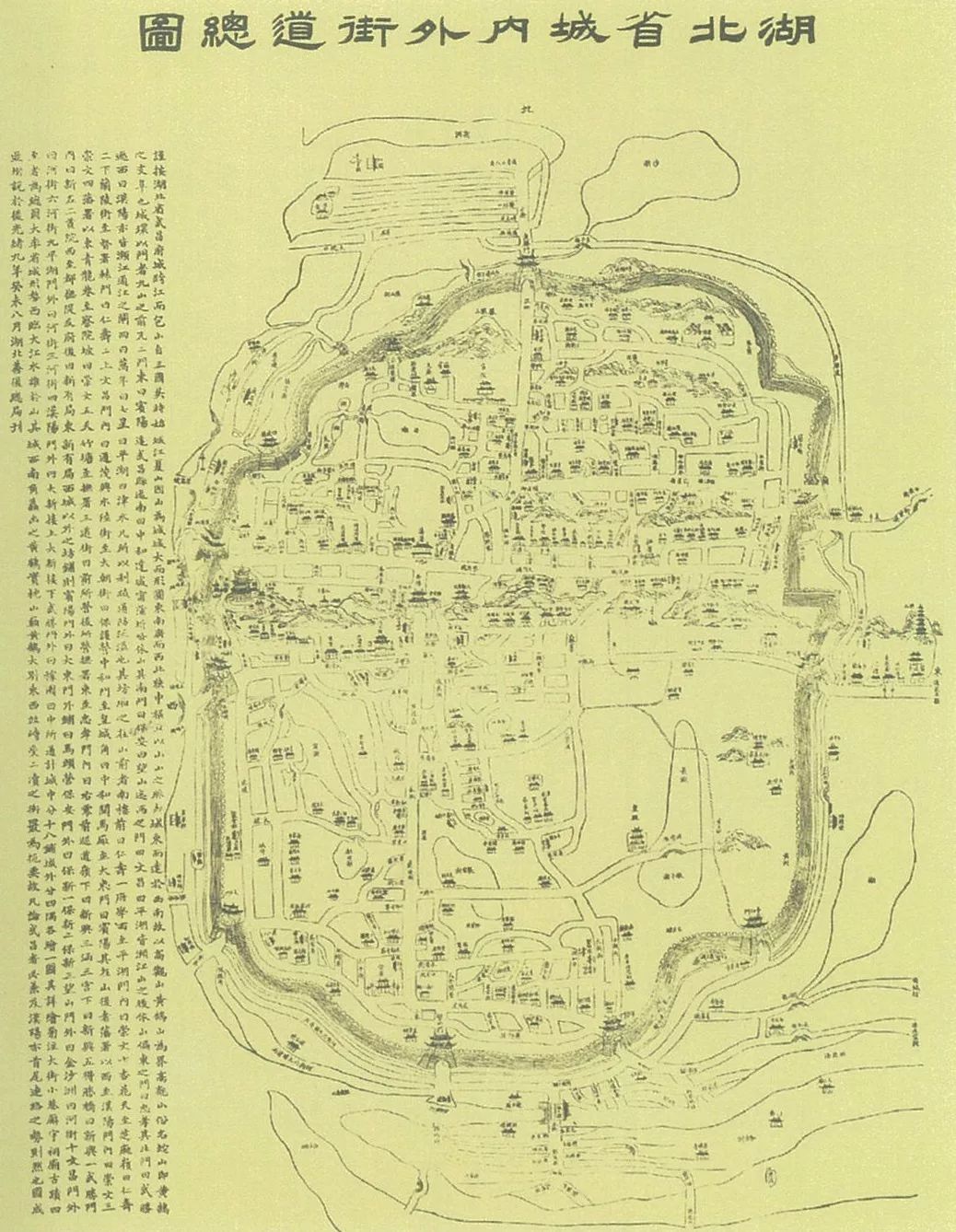

如光绪九年(公元1883年)湖北善后总局刊印的《湖北省城内外街道总图》,将武昌“道路为坊铺,计城中18铺,城外分4隅”。

总体仍可见东西向和南北向两条较宽的高等级道路,但受到山体等影响,南北向道路并未形成一条贯穿的中轴线。道路系统基本呈现了主次分明、逐级变窄变密的特点,并随着山体、湖泊等自然要素布局,自由而又富有韵律。

1883年《湖北省城内外街道总图》

(图片来源:《武汉百年规划图记》)

再来看看三镇中最后发展起来的汉口,虽并未形成完整的城堡格局,只是在其北部筑堡,南边有汉水长江作天然屏障。其道路体系呈现“鱼骨状”,以正街为轴线沿长江、汉水展开,低等级的道路则垂江分布。

汉口堡城示意图(图片来源:《武汉百年规划图记》)

04

地标建筑

唐长安城的地标建筑,除了位于朱雀大道尽头的皇城之外,当属大雁塔了。

这座塔布局在正对大明宫的轴线上,大明宫是大唐的大朝正宫,唐朝的政治中心和国家象征,建在龙首原高地上,这样的选址想必也是为了在宫中就能看到大雁塔吧。

大雁塔保存着玄奘(也就是著名的唐僧了)由天竺经丝绸之路带回长安的经卷佛像,也是现存最早、规模最大的唐代四方楼阁式砖塔。

…视线越过姚汝能的肩头,看向远处巍峨雄伟的大雁塔,眼神一时深邃起来。‘汝能啊,你曾在谷雨前后登上过大雁塔顶吗?’…‘那里有一个看塔的小沙弥,你给他半吊钱,就能偷偷攀到塔顶,看尽长安的牡丹…’

小编自绘大雁塔、小雁塔区位示意图(底图来源:网络)

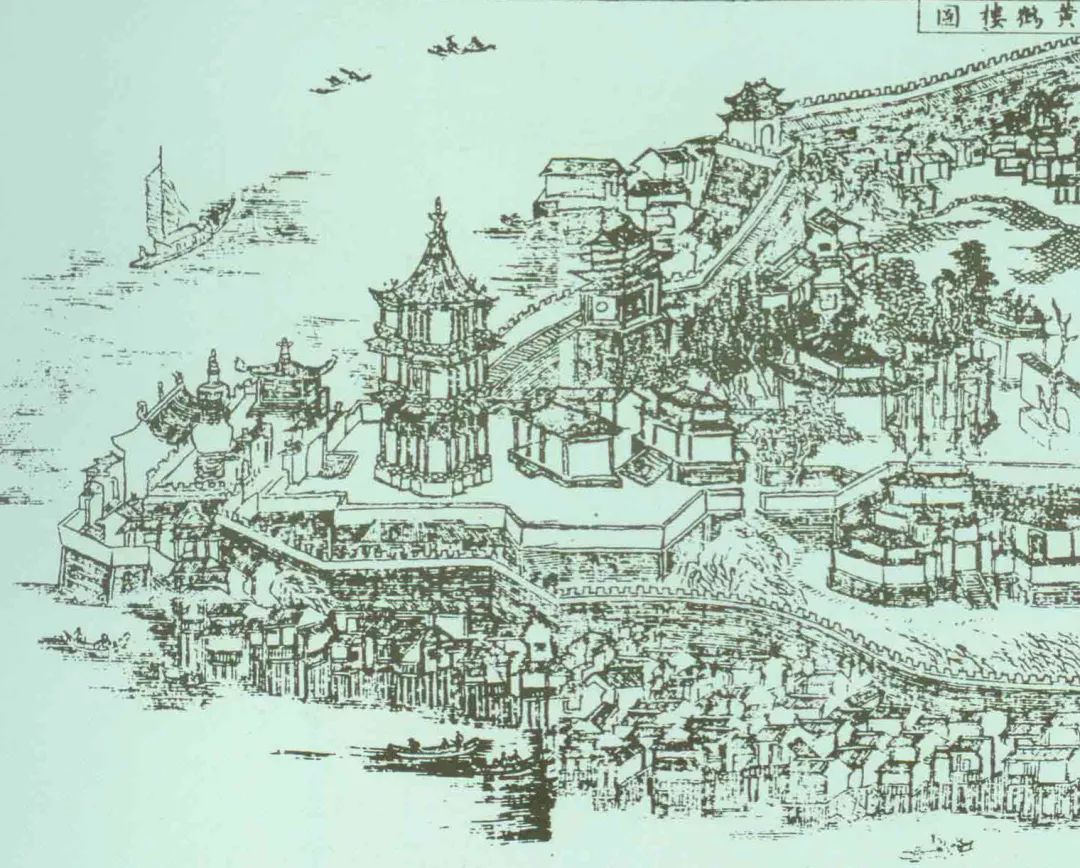

而谈起武汉,最有名的景点莫过于黄鹤楼了。

黄鹤楼的起源则与大雁塔迥异,它始建于三国时代吴黄武二年(公元223年),三国时期该楼只是夏口城一角瞭望守戍的“军事楼”。

晋灭东吴以后,三国归于一统,该楼在失去其军事价值的同时,随着江夏城的发展,逐步演变成为官商行旅“游必于是”、“宴必于是”的观赏楼。

唐代诗人崔颢在此题下《黄鹤楼》一诗,李白在此写下《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,历代文人墨客在此留下了许多千古绝唱,使得黄鹤楼自古以来闻名遐迩。

黄鹤楼(引自1733年《湖广通志》)

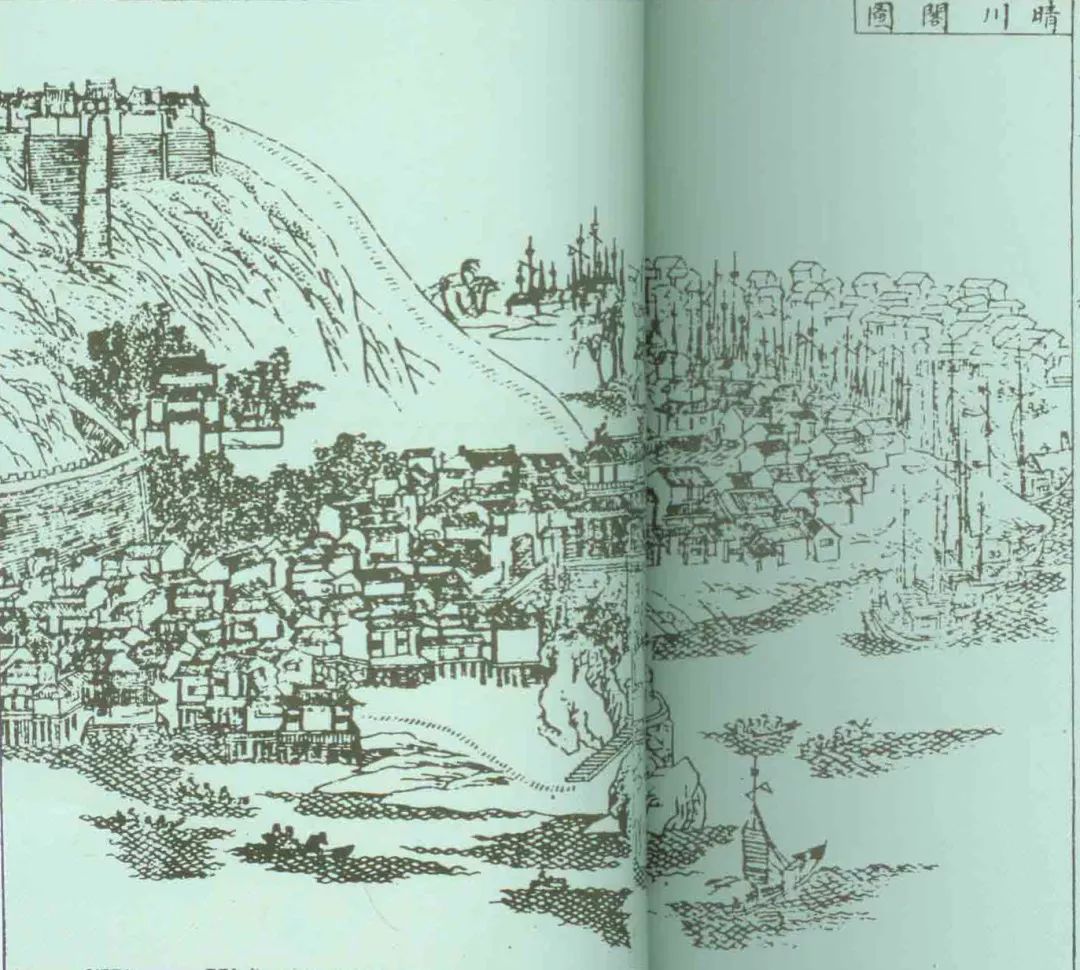

与黄鹤楼隔江相望的晴川阁始建于明代嘉靖年间,其名取自唐代诗人崔颢诗句"晴川历历汉阳树",有"楚四名楼"之誉。因与对岸黄鹤楼隔江对峙,相映生辉,被称为"三楚胜境"。

晴川阁(引自1733年《湖广通志》)

跟随马伯庸的脚步,我们流连在古长安宏伟而又生动的城市景象中,对比长安城,我们从城市规划的角度再一次认识了历史上武汉三镇的独特形象。

城市的记忆并没有随着历史的流逝而被抹去,至今我们仍能从现代化的武汉城中寻找到曾经的筑城者们留下的蛛丝马迹,感受到厚重而又不失特色的文化风韵。

武汉的城市历史源远流长,时间有限,小编才疏学浅,如有错漏,敬请指正,不甚感激。

参考文献:

1. 《长安十二时辰》,马伯庸;

2.《武汉百年规划图记》,吴之凌 胡忆东 汪勰 成钢 陈静远编著;

3.《城市规划原理》,全国城市规划执业制度管理委员会;

4. 《湖广通志》 (清)夏力恕 ;

5. 《江夏县志》 (清)刘朝英;

6.《湖广图经志》嘉靖元年;

7.《湖北省城内外街道总图》湖北善后总局。;

8. 《传统城镇风景组织的形态学思考——以明清武昌城为例》 达婷 杜雁;

9.《楚王府与武昌城》 方明。

相关附件: